いすみ市随一の人気神社で、祝日などに開催されるお祭りには各地から多くの人が見学・参拝に訪れ、敷地内には多くの屋台も設営されます。

この2つの神社は親子関係とされており、お参りをする際には片参りにならないように両方参拝するのが風習となっています。

大きな無料駐車場が設けられていますが、お祭りの開催日は早い時間に満車となり、周辺にコインパーキングも見られないので順番待ち状態となります。

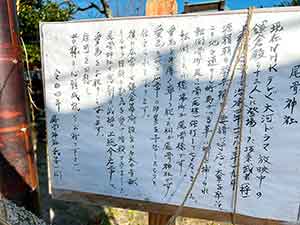

国吉神社

御祭神:建御名方命(たけみなかたのみこと)

今でも地名が残る長生・夷隅の界隈を「伊甚国造」が治めていた第27代安閑天皇の御代に国造が春日皇后に御料地を献上し、苅谷という地に勅使を迎えるための仮屋が設けられました。

この跡地に伊甚国造・出雲国造の祖である天穂日命と建比良鳥命(たけひらとりのみこと)が仕えた健御名方命が祀られ諏訪神社という名称となり、後に当時の町の名称をとって「国吉神社」と改名し、厄除け・八方除け・交通安全・家内安全の神社として信仰されるようになりました。

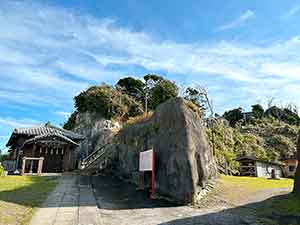

出雲大社

御祭神:大国主命(おおくにぬしのみこと)

幕末に斧獄(ふがく)という怪力かつ才知の人物が存在し、その斧獄が長州の島根県に幕府の討伐軍として目付役の従者として従軍した際に、当地で行われた相撲代会で無双の力を誇示し、それがきっかけで千家宮司から神璽を授けられました。

その後、斧獄は故郷に仮殿を設けて信仰を示すと、それがきっかけで信者が増え、国吉神社(当時は諏訪神社)に社殿が造営され、現在では縁結び・福徳の神様として信仰されています。

一宮町の玉前神社を中心とされる上総十二社のひとつで、いすみ市の北よりで九十九里浜最南端付近に位置し、レイラインとも言われる一直線の天道・皇道・人の道の出発点ともされています(この説には様々な意見・見識があります)。

天道とは、春分・秋分の日に日光が真東から昇り、富士山→元伊勢→出雲大社→日御崎神社にかけて一直線になる出発点になっているというものです。

同様に皇道は、玉崎神社を起点に、伊勢神宮→高野山→剣山→風頭山諏訪大社と一直線になっている出発点、人の道は天城山→御前崎→熊野大社本宮→室戸岬→足岬→霧島神宮まで一直線になっています。(正式には崎→大の部分が立)